-

サーバ・ネットワーク

サーバ・ネットワーク

Amazon LightsailでWordPressを立ち上げてUnixBenc…

GMOクラウド VPSをUnixBenchでベンチマークをしてみたや安価なVPSのVultr VC2 […] -

サーバ・ネットワーク

サーバ・ネットワーク

エックスサーバーで公開鍵認証でSSHの接続ができない場合の設定方法

レンタルサーバのエックスサーバーは、WordPress専用クラウド型レンタルサーバー『wpX Spe […] -

サーバ・ネットワーク

サーバ・ネットワーク

CentOS 8ではphp.iniの変更後にApacheではなくphp-fpmの…

VultrのHigh Frequency ComputeにCentOS 8をインストールしてUnix […] -

サーバ・ネットワーク

サーバ・ネットワーク

AWSのAmazon EC2でのインスタンスの種類と選び方

ECサイトを運営するAmazonは、クラウドサーバのAWS(Amazon Web Service)と […] -

サーバ・ネットワーク

サーバ・ネットワーク

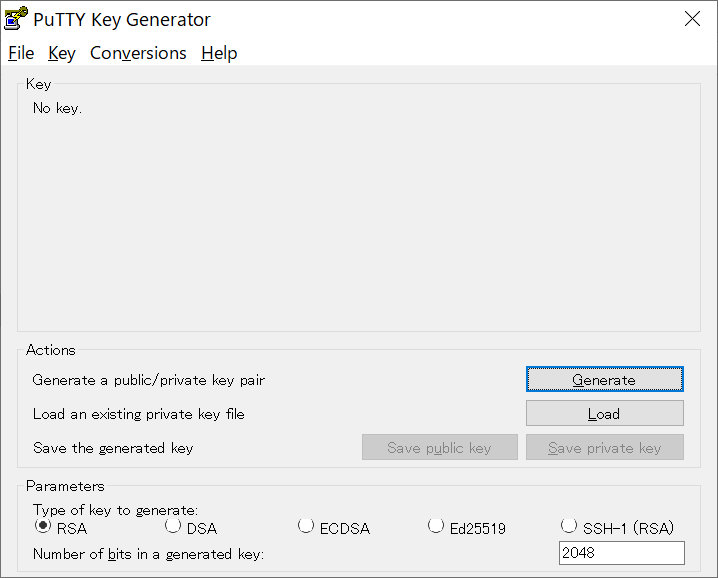

CentOS 8のサーバに公開鍵でSSH接続できなかったのはRSA形式の古い暗号…

VultrのHigh Frequency ComputeにCentOS 8をインストールしてUnix […] -

サーバ・ネットワーク

サーバ・ネットワーク

VultrのHigh Frequency ComputeにCentOS 8をイン…

以前、安価なVPSのVultr VC2の契約をしてUnixBenchでベンチマークまでやってみたで書 […] -

サーバ・ネットワーク

サーバ・ネットワーク

ベンダーサポートが終了するRed Hat 6とCentOS 6のサーバを使い続け…

サーバやPCに入っている、OSには必ずサポート期間が存在しており、サポート期間切れのOSを使用するこ […] -

サーバ・ネットワーク

サーバ・ネットワーク

パスワードを入れてmysqlコマンドを実行すると「Warning: Using …

WordPressなどではDBにMySQLを使いますが、障害発生時の復旧対応のために、DBのバックア […] -

サーバ・ネットワーク

サーバ・ネットワーク

クラウドサービスだからバックアップをしないというのはリスクでしかない

企業のサーバは、自社の設備で運用するオンプレミスから、AWS(Amazon Web Service) […] -

サーバ・ネットワーク

サーバ・ネットワーク

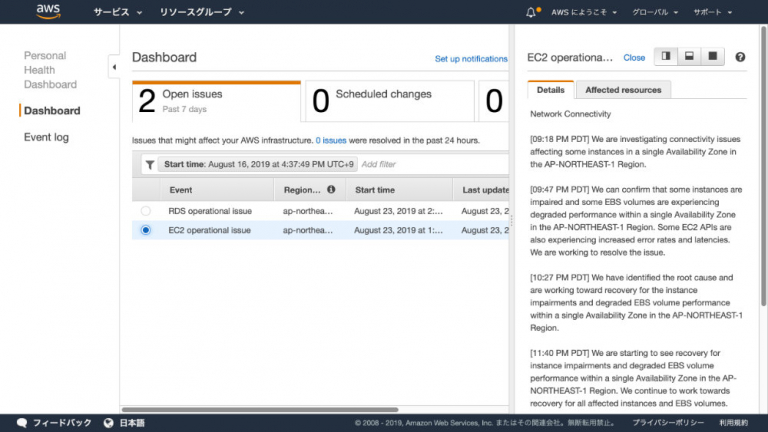

AWSの東京リージョンでシステム障害が発生しPayPayなどに影響

Amazonが運営するクラウドサービス「AWS(アマゾン・ウェブ・サービス)」の日本のデータセンター […] -

サーバ・ネットワーク

サーバ・ネットワーク

CentOS 7のMySQL(MariaDB)でrootパスワードを忘れた場合の…

皆さんはMySQL(MariaDB)を使っていて、rootパスワードがわからなくなった事ってないです […] -

サーバ・ネットワーク

サーバ・ネットワーク

さくらインターネットのレンタルサーバで最大アップロードサイズを増やす方法

さくらインターネット株式会社のさくらのレンタルサーバは、WordPressが使えるスタンダードが月額 […] -

サーバ・ネットワーク

サーバ・ネットワーク

さくらインターネットのレンタルサーバ で無料SSLの「Let’s Encrypt…

Chrome 68から全HTTPサイトで警告表示がされWebサイトでのSSL導入は必須になることから […] -

サーバ・ネットワーク

サーバ・ネットワーク

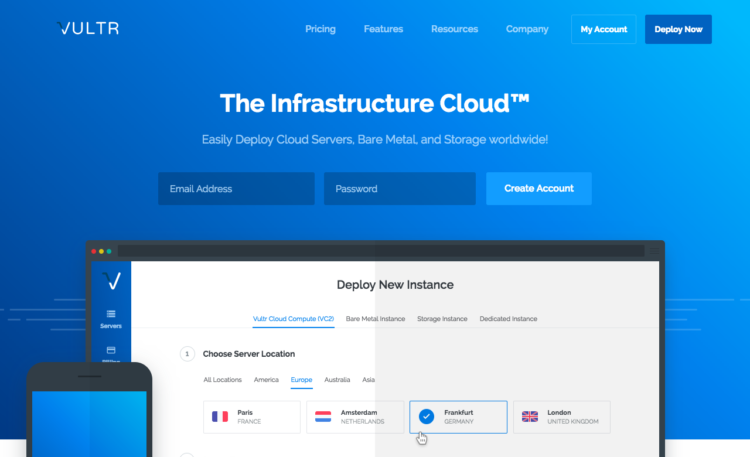

安価なVPSのVultr VC2にSwapとタイムゾーンを設定

安価なVPSのVultr VC2の契約をしてUnixBenchでベンチマークまでやってみたで契約した […] -

サーバ・ネットワーク

サーバ・ネットワーク

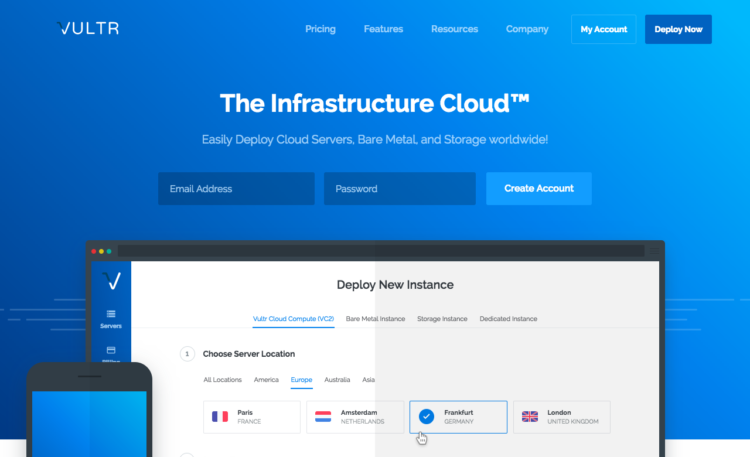

安価なVPSのVultr VC2の契約をしてUnixBenchでベンチマークまで…

国内・国外で新たなクラウドベンダーを探していたところ、東京を含め全世界に15個のデータセンターをもち […] -

サーバ・ネットワーク

サーバ・ネットワーク

無料SSL/TLSサーバー証明書「Let’s Encrypt」とはどんなサービス…

Chrome 68から全HTTPサイトで警告表示がされWebサイトでのSSL導入は必須にで述べたよう […] -

サーバ・ネットワーク

サーバ・ネットワーク

Chrome 68から全HTTPサイトで警告表示がされWebサイトでのSSL導入…

2018年2月9日にGoogleは、2018年中に「Chrome」ブラウザで、HTTPS暗号化を導入 […] -

サーバ・ネットワーク

サーバ・ネットワーク

カゴヤ・クラウド/VPSをUnixBenchでベンチマークをしてみた

記事のアップが大変遅くなりましたが、「GMOクラウド VPSをUnixBenchでベンチマークをして […] -

サーバ・ネットワーク

サーバ・ネットワーク

GMOクラウド VPSをUnixBenchでベンチマークをしてみた

VPSサービスは、今や500円代から使えるようになりましたが、実際に選ぶとなるとそれぞれにメリット・ […] -

サーバ・ネットワーク

サーバ・ネットワーク

yumでCentOS 5.5を5.10へアップグレード

テスト用に構築しているLinuxサーバは、商用OSとして使われる事の多い Red Hat Enter […]